丁氏故居位于日照国际海洋城涛雒镇驻地,是丁肇中家族祖辈居住的一处大宅院。故居占地面积4300平方米,建筑面积1345平方米。大宅院名为“种德堂”,商号“同生”。丁氏故居为瓦房,砖铺地面,属典型的北方建筑结构,建于清光绪二十四年(1898年)。屋檐四角有象征长寿意义的“寿头”,房前有回廊,回廊由楠木柱子支撑,有大门、二门、三门。院子为方形,有正房、南房、西房、厨房、书房、管家房、工房、东单、西单、牲口棚、粮仓、农具间、花园。该建筑对研究鲁东南沿海一带清末、民国时期建筑发展具有重要价值,对地方名人的研究也具有重要意义。2009年被市政府公布为第一批市级文物保护单位。...

今天提的丁姓画家属于二个朝代,其一为明代的丁云鹏,其二为清代的丁观鹏,小编一开始总把他俩弄混淆,姓一样,后面的名字只有一字之差,两人都喜绘佛像,罗汉像等,冥冥中总觉得他俩有千丝万缕的联系。丁云鹏,字南羽,号圣华居士,诗、书、画全能,出生于医学世家,后与佛结缘,在其中年时,成为忠实的佛教徒,其早年喜绘白描画,比如传世的《十八罗汉图》、《白描佛像图》等,后喜设色,如《五相观音》、《释伽牟尼图》等,以工丽典雅的画风、圆润劲挺的用笔绘出的佛像古拙生动。丁观鹏,清代宫廷画家,喜绘道释人物,亦绘市井人物、山水、界画等。因为供职朝廷,故有很多幅为皇帝所绘的情景图,传世作品有《法界源流图》、《太平春市图》、《乾隆洗象图》等。丁云鹏绘《罗汉图卷》,美国普林斯顿大学博物馆藏。长卷绘十八罗汉听经、参禅修道等场景,画面卷首有二位护法神,卷尾着高帽的学者被认为是丁云鹏的自画像,并题款“庚辰夏法王子丁云鹏敬写”。丁云......

螺溪村村口有一座过街楼,楼的门楣上有一块石匾,上刻“东丁故里”四字,此匾表明了螺溪村为丁氏故里。唐代螺溪村就有丁氏人家定居,可谓是千年古村。村位于天台城东边,所以称东丁。隋唐时期,天台有丁胡徐顾四大姓,分别居天台的东南西北四个方向,所以有东丁、南胡、西徐、北顾之说。“吾邑螺溪丁氏,古姓也,望族也。去县治三里许,水不深而澄澈几里,山不高而夷坦数湾,灵秀之气莹然在目。”这是记载于《天台螺溪丁氏宗谱》中《重修宗谱序》一文的几行字,从中可感受到螺溪村的自然环境。螺溪村位于螺溪西岸,东横山脚下,村以溪名。螺溪源自黄坛潭,山间溪流曲折,也称折溪,流出深山之后,一路平坦,最终流入始丰溪。因智者大师放螺于溪,故得名螺溪。五代后汉天福十二年,丁凝游历至天台山,在游览了石梁华顶等景色之后,路经高明,取道螺溪,沿溪而下,出山谷,眼前豁然开朗。东横山,如一张黄榜横于城东面,所以也称黄榜山,山上修竹丛生,山脚溪流淙......

淮北丁氏堂号为渤海堂,丁氏齐祖自山东迁蒙城,居城北檀城集,于景泰三年(1452年)迁坟宿州相城黄里集凤凰山之南黄里柏树林。丁氏家祠,光绪八年(1882年)相城乡黄里集建祠,民国28年(1939年)重修,1994年重建。丁氏家谱清乾隆十二年(1747年)第一次修谱乾隆二十四年(1759年)第二次修谱嘉庆年间第三次修谱民国15年(1926年)第四次修谱1994年第五次修谱2012年12月18日第六次修谱丁氏祖源有萧县、蒙城县、永城市、涡阳县、濉溪县、杜集区、烈山区、相山区、北京市等地丁氏人员,淮北地区丁氏分布于约25个村庄,人口4~5万人。提到淮北丁氏,就不能不提黄里村作为丁家老林和祠堂的所在地,黄里村是淮北丁氏的主要聚居地之一,也是淮北丁氏每年清明节均举行祭祖仪式的地方祭祖仪式热闹而有序...

丁姓家族渊源复杂,最被认同源出公侯,齐丁公第四子叔庚以父谥为姓。也有外姓分支,如孙匡、西域人、于氏人改姓。郡望主要为济阳郡,堂号有“济阳”等。丁姓名人众多,大将尤多,如丁复、丁奉等。丁氏家族还有诸多传奇趣闻,如“丁家穿井得一人”,部分人名也颇具特色。...

黄县丁氏故居,黄县丁氏故居,主人是当年山东的首富丁百万,富可敌国。他的房子就是大,原先2700...

神奇!长汀古村落七百年无蚊,央视邀请专家日前揭开谜底,风太大加上海拔高,导致蚊子无法在丁屋岭村庄停留;如今丁...

丁氏雪碧蒸蛋出锅,即刻扫码,参与丁氏家族话题讨论!...

...

...

...

...

在中国历史上,曾出现过不少以“四”为基数的实力超群的大家族,比如我们熟知的《红楼梦》中的贾、王、史、薛四大家族和近代的蒋、宋、孔、陈四大家族等。其实在楚州历史上,也相继出现了以丁、何、韦、许为代表的四大家族,其中丁氏子嗣颇多,人丁兴旺,在淮安城内形成庞大家族群体,为“四大家族”之冠,其祖上由山东济南迁至此绵延二十一世,其后人多出海外。丁晏(1794-1875),江苏省淮安府山阳县(今淮安市)人,是清代中后期著名的经学家、文学家。丁晏出生于淮安城内一个儒生家庭。据《山阳丁氏族谱》载:八世祖丁国信,原籍山东济南,于明万历年间,“因贩布帛来淮贸易,遂占籍山阳”,自高祖辈起开始读书力图走仕途之路,“家世丰腴、累叶忠厚,读书敦善行,朴然有古风”,“十科蕊榜,甲第传家《原注:祖孙累世科甲),七代芹香,丁公衍绪(原注:自高祖暨余孙皆入学)。”(丁晏:《柘翁七十自叙》)曾祖允益,字与偕,国子监太学生,例赠......

高安丁姓始于何时,出于何人,源于何处?根据1984年的《高安县地名志》载,高安丁姓始于汉代,源出丁坊,始祖丁定夫。丁定夫是东汉建安年(公元196-220年)间的豫章(今南昌)人。东汉建安年间,正是汉献帝政权走向崩溃,曹魏、刘蜀、孙吴三大割据势力争霸愈烈的时期。丁定夫的父亲丁耀正在此时任豫章太守,他见天下纷乱,既不满曹魏篡权,又不愿与孙吴合流,便干脆脚底抹油一走了之。他的六个儿子也各奔西东,其中第五子丁定夫躲到了建成(今高安)的华林山下。可能当时丁坊这个地方已经有了一户人家,而且还可能这户人家不太发达。世代单传不说,最后一代还是个女娃娃。女娃长大还没出嫁,碰巧俊美后生丁定夫逃来此地躲难。于是这户人家一举两得,即收留他以表善心,又招赘他作上门女婿。从此丁定夫在此扎根,做起了山间农夫,过起了世外桃源的自在生活。最后老岳父老岳母双双过世后,他不仅成了一家之主、一地之主,还成了后世火石丁坊家族的第一......

元末武昌,宋称鄂州。帝尧时为樊国,罗泌《路史·国名纪》载:“帝尧时有樊仲文,今武昌有樊山”。夏为古三苗之地。殷商时为鄂国,《史记殷本纪》载:“纣王封西伯昌、九侯、鄂侯为三公。”西周夷王七年(公元前879年),楚君熊渠伐扬越,至鄂,封仲子红为鄂王,筑鄂王城,传六王至熊咢犹居于此,为楚之国都。春秋时乃楚之别都。战国时为鄂邑。秦始皇二十六年(公元前221年)秦置鄂县,属南郡,其领域西北界长江、东抵江西、南接湖南。汉高祖六年(公元前201年)为鄂县,属江夏郡。魏黄初二年(公元221年)四月,孙权自**迁鄂县,在此建都称帝,取“以武而昌”之义,改鄂为武昌,并设置武昌郡,辖六县。至此,武昌之名始著。因其地古称“江南枢纽,楚东之门户”,“左控淝庐,右连襄汉”,处“吴头楚尾”,迄为长江中游之政治、经济、军事重镇。北宋初太平兴国至端拱年间鄂州属江南道南康军,宋神宗元丰初至靖康时均属荆湖北路江夏郡归武昌军节度......

...

...

...

丁姓的郡望主要有济阳、济阴、陈郡、谯国、扶风、西河、洛阳等。...

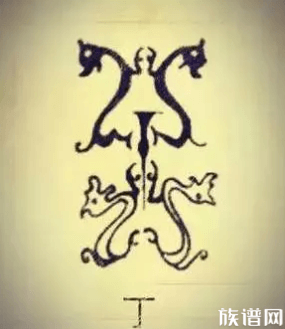

丁氏图腾甲骨文和金文的字形为圆实点或圆圈,像钉子的俯视形,而篆体乃钉的侧视形。最早的丁人以此为氏族原始图腾,以丁名氏族名和族徽,丁人长期居住的地方称丁,建成的城堡称丁邑,进而发展成国家,最终形成姓氏。...

潮汕地区有很多老祠堂,不仅建筑本身历史悠久和装饰精致,背后还往往蕴藏着一个个优秀家族奋斗发展的故事。濠江区滨海街道华里社区的丁氏宗祠,就向人们展示了丁氏一族自明代以来勤劳耕作、生生不息的拼搏精神。500多年前,一个叫做丁松岸的人带着他的家眷来到这里创乡,独具慧眼的他看中了这里非常丰富的海洋资源,从此之后,华里丁氏就在这里繁衍,一直生活到现在。丁松岸后裔丁有宽告诉我们,华里社区原来名为下底乡,创乡始祖是丁松岸。丁松岸出身是在潮州仙田,因为家庭以前很艰苦,兄弟众多,所以从潮州带着妻儿一直步行到潮阳沿海一带来找生路。潮阳有一条盐巷,就是他曾经居住过的地方。他一开始是以捕鱼、拗罾过日子的。在海边滩涂拗罾的过程中,他沿着潮阳海滨来到华里,看见盐埕的水晒干后闪闪发光,那个时候他也不懂,就只知道吃了会咸,就这样发现了盐。按照族人口传的记忆,丁松岸当时发现了盐花后,回想起在潮阳居住的时候盐是非常贵的,于是......

家谱与国史、方志并称为中国古代历史的三大支柱,从家谱中不仅可以看到一个家族演进的过程,也能看到一个地区文明的衍化。《丁氏家乘》是崇明的文化资源,值得开发利用,应当弘扬传承。1来源考丁姓的族源众多,但山东为其最早发源地,后发展成为丁姓最大的济阳郡望。秦汉时期,丁姓聚居地主要在山东、江苏、河南境内,同时在河北、陕西、广西、湖北、广东等省也有少量丁姓人口落籍。三国两晋南北朝时期,北方战乱导致了丁姓频繁的迁徒,造就了丁姓历史上播迁的昌盛时期。三国孙吴的孙匡改姓丁,为丁姓的发展添加了新的支脉,江苏南部及浙江大部分地区成为此支丁姓繁衍的主要区域。崇明的丁氏自镇江市的句容迁入,据上海图书馆收藏的《丁氏家乘》记载,丁氏原来在容城,宋靖康年间,因为躲避金兵的入侵,丁安、丁富、丁尊、丁荣、丁贵五兄弟分别逃往东南各地,丁安隐居会稽,丁荣与丁贵匿迹昆山,丁尊与丁富托身崇邑,播迁愈远愈僻。数百年来丁氏在崇明子姓繁盛......

...

...

...

...